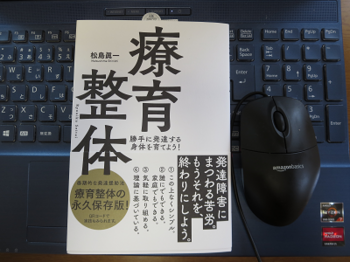

療育整体の研修に行ってきました [研修レポ]

公式ラインで、無料のメルマガを配信しています。

惹かれる方は、ご登録くださいね。

申し込みは下記から

上郷個別教室GIFTは、発達が気になる子専門の完全個別スタイルの教室です。

認知能力トレーニング、国語・算数の学習支援、SSTを行います。

認知作業トレーニングトレーナー養成講座参加 [研修レポ]

認知機能強化トレーニングの体験と認知作業トレーニングトレーナー養成ワークショップ(初級コース)

<主催> コグトレ研究会

<講師> 宮口幸治 先生(立命館大学教授) 宮口英樹 先生(広島大学大学院教授)

<感想>

今まで受けてきた、どの教育系講座とも違う、非常に刺激的な講座でした。特別な配慮が必要な子どもの特徴として①認知機能の弱さ②感情統制の弱さ③融通の利かなさ④不適切な自己評価⑤対人スキルの乏しさ+不器用さがあります。五感の情報が歪めば、世界も結果も歪む。そのSSTで扱う社会性以前の部分に、コグトレ機能的アプローチをしていく。例えば感情のブレーキが利かない子には、トレーニングで新しいブレーキを作っていく。模倣ができることと、相手の気持ちがわかる事には関係がある。だから、模倣する能力の土台となる、認知機能をトレーニングで強化していく。そして、このアプローチは知的障害の子にも効果があったこと、少年院での再犯防止のプログラムとして著しい効果があったこと、トレーニング方法もペーパーを使うものから、体を使うものまでいろいろあり、目からウロコでした。この講座を受けて、いつか人は、自分の人生や、能力を自分で思い通りにプロデュースしていくことができる時代が来る、誰も何もあきらめなくてよい、そんな、途方もない夢を抱かせていただけた講座でした。

ユースコーディネーター養成研修 2回目参加 [研修レポ]

<主催> 横浜市青少年育成センター

<講師> 横浜市青少年相談センター 相談支援担当係長 畑井田泰司 先生

<内容と感想>

「ひきこもり・不登校などの青少年の理解と支援」というテーマでの研修であった。一般的な、引きこもり支援の諸段階と、それを踏まえた、青少年相談センターの取り組みなどであった。引きこもり支援の諸段階は次のステップで進んでいく。①出会い・評価の段階②個人的支援の段階③中間的、過渡的な集団との再会段階④社会参加の試行段階。支援には個人療法と家族支援がある。個人療法は基本、ずっと継続して行われるが、この2本の柱のウェイトは各段階、その子の状況で変わる。例えば①の段階では家族支援(個人療法)②の段階では家族療法・個人療法③の段階では個人療法(家族療法)④の段階では集団療法・(個人療法)※<()がつかないものの方が、ウェイトが大きいの意>、のような形である。

また体制として、青少年相談センターは①~②、地域ユースプラザは③を、地域若者サポートステーションは④を主に担当している。現在、青少年相談センターで抱えている案件は700件あり、職員は17名。そして、家庭訪問は心理教育系大学院の学生を登録し、力を借りているとのことである(この部分は、未来の教育者を育てる意味は大きいが、継続支援、保護者支援、経験値としては限界もあるのではないだろうか)。なかなか件数に対し、マンパワーがきついと感じる。私達、民間とも連携して頂ければ、お役に立てる場面も多いのではないかと感じた。